目次

こんにちは。ジョンソンホームズ FC事業部です。

みなさんはSNSをご利用されていますか?

SNSは、昔は趣味やプライベートでつながりを楽しむツールとして使われてきました。

しかし、近年では主たる広告媒体の役割や、フォロワーを増やし発信力を拡大し、インフルエンサーとなってビジネスに役立てている方がたくさんいます。

企業でもSNSを活用して、実際に消費者の購買に活用している事例もあります。

住宅業界でもSNSを活用している企業が増えてきていますが、「もったいないな」と思う事例もお見かけします。

今回は、工務店や住宅会社がSNSの一つであるInstagram(インスタグラム/インスタ)を活用して集客するコツについて解説します。

工務店がインスタグラムで集客するメリットや手順などもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

住宅市場の変化と工務店がインスタグラムで集約するメリット

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、国内の新設住宅着工戸数は2020年度は81万2,164戸と、前年度から約8%の減少となりました。

2022年度は86万828戸まで回復したものの、今後の経済成長の鈍化や少子化が進むことで、減少傾向にあった着工戸数がさらに下がっていくことが予測されています。

また、市場が縮小すると同時に、住宅を建てる層の価値観も変化しています。

新聞をとらない・テレビを見ない傾向にある、1980年代前半〜1990年代半ばまでに生まれたミレニアル世代が住宅市場のメインターゲットに変わることで、新聞折込やTVCMなど従来の集客広告が効果を持たなくなりました。

代わりに、WEB広告やSNS投稿による集客が好調です。

インスタグラムなどSNSの投稿や広告から、見学会来場・資料請求を獲得する住宅会社も年々増えてきています。

商談の際にSNSやWEBで見つけた外観や間取り、インテリアイメージを持参する方も現れ、住宅会社とSNSは切っても切れない縁になりました。

20代、30代の90%以上が何らかのSNSを利用する今、SNSは「やったほうが良いもの」から、「やらなければいけないもの」に変わっています。

インスタグラム以外のSNSについては下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。

工務店に適したSNSの種類とは?活用方法から事例まで徹底解説

工務店がインスタグラムを活用するメリット

工務店がインスタグラムで集客するにあたって、次のようなメリットがあります。

- 写真で建物の魅力を伝えることができる

- ユーザー数が多い

- 20代〜30代の世代にアプローチできる

インスタグラムは写真投稿がメインのため、自社の住宅の魅力を写真で伝えることができます。

家を建てたいと思う方のほぼ100%が、商品(住宅のデザインなど)から興味を持ちます。

そのため、インスタグラムの投稿が新築住宅を建てたいと考えているユーザーの目にとまれば、問い合わせにつながる可能性があるでしょう。

また、総務省「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、日本国内におけるインスタグラムの利用率は50.1%。

非常にユーザー数が多いSNSであるということがわかります。

そして、住宅の購入を検討している20代〜30代のユーザーが多いというのも、インスタグラムを集客に活用するメリット。

インスタグラムに投稿することで、多くの20代〜30代にアプローチできるのです。

なお、インスタグラムは広告としても活用することができます。

詳しくは下記コラムをご覧ください。

工務店がインスタ広告を活用すべき理由!集客のコツやメリットも

工務店がインスタグラムを運用する手順

インスタグラムは新築住宅購入者の20~30代に圧倒的に普及しているSNSです。

さらに、写真を中心としたSNSなので、住宅のイメージや世界観が伝えやすい特長があります。

インスタグラムの活用で大事なのは次の3つです。

- 写真のクオリティと選び方

- プロフィールの作り方

- 投稿する文章とハッシュタグの付け方

詳しく解説していきます。

1.写真のクオリティと選び方

インスタグラムでは、何よりも写真のクオリティが重要です。

画質が良いことはもちろん、モデルハウスにしっかりと家具や小物が飾ってあると写真映えするので、閲覧数や「いいね」(ユーザーのリアクション)の数がグッと増えます。

1投稿に掲載する写真の枚数も重要です。

1枚だけではなく、おうちのさまざまな箇所を載せ、1投稿の情報量を豊かにすると、じっくり何度も見てもらえる投稿になります。

インスタグラムでは1投稿に最大10枚の写真を掲載することができますので、できるだけ多くの写真を掲載することをおすすめします。

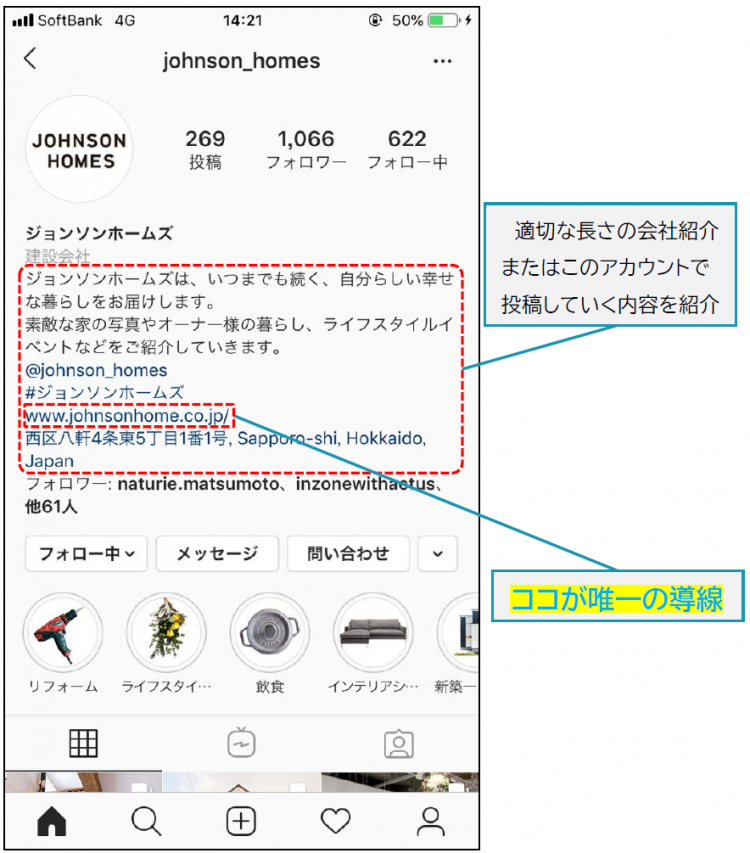

2.プロフィールの作り方

プロフィールはいわゆる工務店の「顔」です。

第一印象が決め手なので、堅苦しくなく、かつ自分たちのことが端的にわかるような文章を記入しましょう。

そっけなかったり、長文で企業感が強いものは近寄りがたいのでNGです。

プロフィール文にはURLを貼り付けることもできます。

文章内に表示されるのは1つだけですが、タップすると最大5つまでURLを表示することができます。

インスタグラムの投稿が良いと思った人をホームページに直接誘導する唯一の導線ですので、必ず入れましょう。

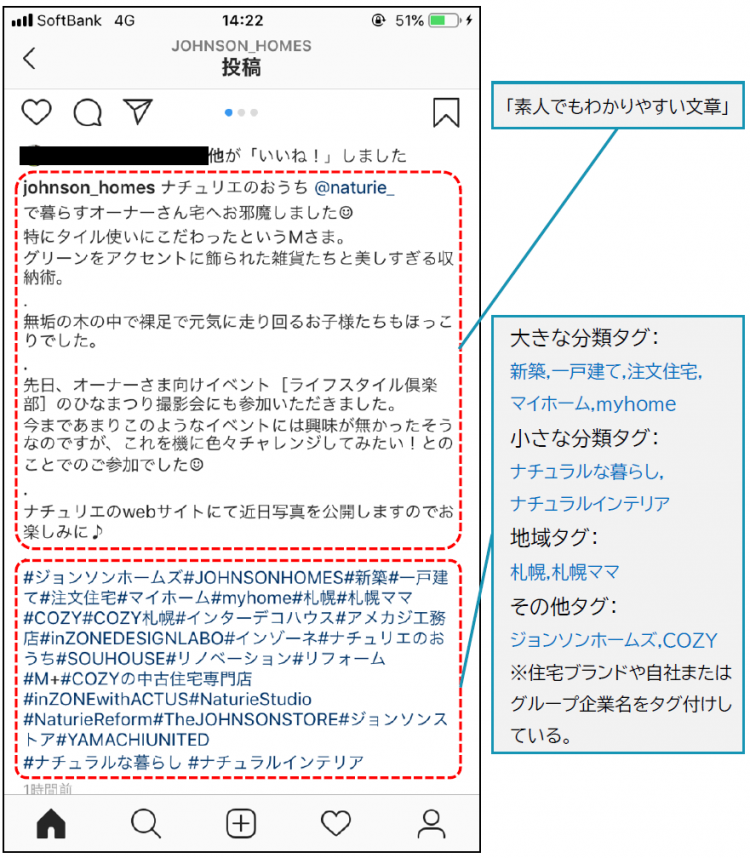

3.投稿する文章とハッシュタグの付け方

インスタグラムは写真中心のSNSなので、投稿時の文章は写真以外でお家の魅力を伝える唯一の場所になります。

「素人でもわかりやすい文章」を心がけて作成してください。

#(ハッシュタグ)は1投稿30個まで入れることができます。

ハッシュタグとは、特定のキーワードをタグ化してくれるもので、検索をすると同じキーワードが付いた投稿を見ることができます。

【#新築】という大きな分類のタグから【#札幌市】などの地域タグ、【#吹き抜け】のような小さい分類のタグを使い分けて、狙いのターゲットに拡散できるよう工夫しましょう。

このタグ次第で、見られるユーザーがある程度決まります。

知っておきたいインスタグラムの機能

インスタグラムにはさまざまな機能があります。

中でも知っておきたいのが、「フィード」「ストーリーズ」です。

フィードはインスタグラムのトップ画面に出てくる通常の投稿のことを指します。

インスタグラムを見るユーザーにとって一番最初に目がとまる場所なので、定期的に投稿し、次々と新しい情報をアップしていきましょう。

そして、ストーリーズは投稿から24時間限定で表示されるものです。

ストーリーズを投稿すると、フォロワーのインスタグラムトップ画面の上に丸いアイコンで表示されるため、フィードよりも目に入りやすいという特長があります。

なお、ストーリーズは24時間しか見ることはできませんが、プロフィール画面にハイライトとして残すことも可能ですよ。

工務店がインスタグラムの集客を成功させるコツ

インスタグラムにただ投稿するだけでは、集客は成功しません。

インスタグラムの集客を成功させるコツは次のとおりです。

- ターゲットユーザーを明確にする

- 投稿内容のテーマを決める

- 工務店のファンになってもらう仕掛けづくりをする

まず、ターゲットとなるユーザーを明確にしましょう。

どんなユーザーに対して発信したいかを決めることで、そのユーザーが目をひく内容にしぼって投稿することができます。

また、インスタグラムに投稿する内容を統一するために、テーマを決めることが大切です。

施工事例を載せるのか、家づくりの知識を伝えるのか、スタッフや会社の雰囲気を伝えるのか。

テーマを定めずに投稿しても問題はありませんが、テーマを固定することで定めたターゲットユーザーがフォローしてくれる確率が高まります。

インスタグラムには、投稿を見てくれている人と交流をすることでファン化しやすいという特長もあります。

有効なのはインスタライブやDM(ダイレクトメッセージ)です。

インスタライブとは、インスタグラム内でリアルタイムに発信できる機能で、見ている人からの質問にその場で答えることができます。

例えば、モデルハウス内でインスタライブをし、見ている人から「お風呂場が見たいです」とコメントをもらったら、ライブをしながらお風呂場を見せることができます。

通常の投稿だけではわからないところまで伝えることができ、見ている人の満足度も上がります。

DMも有効に使いましょう。

インスタグラムで見ている方は、電話やメールではなく、DMとよばれるインスタグラム内のメッセージ機能を使って連絡をくれることも多いです。

メッセージのやり取りをすることで距離感が縮まり、ファン化もしやすくなります。

ジョンソンパートナーズのインスタグラム集客の事例

ジョンソンパートナーズが手がけるインスタグラム集客の事例をご紹介します。

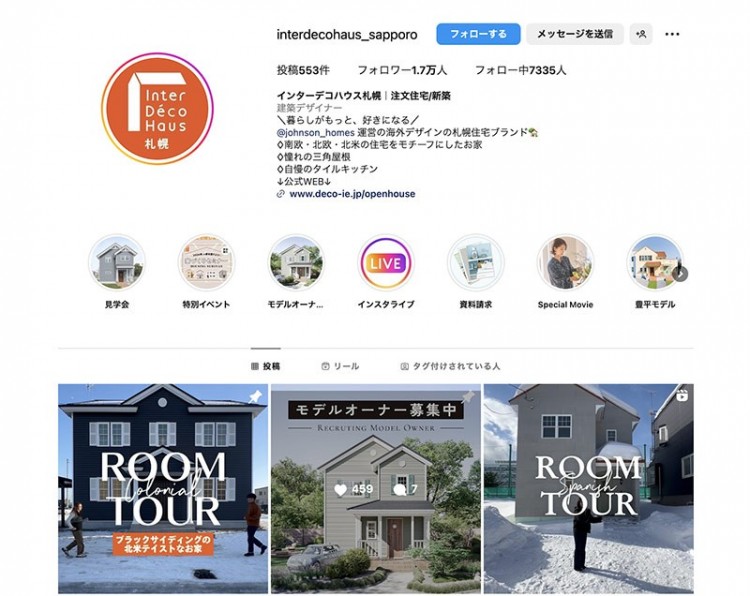

インターデコハウス

写真だけではなく、よりイメージをもっていただけるように、動画でお家のルームツアー紹介をしています。

ルームツアーではスタッフが案内する様子を見せ、設備の使い方やサイズなどをわかりやすく、生活の様子をイメージしやすくしているのがポイントです。

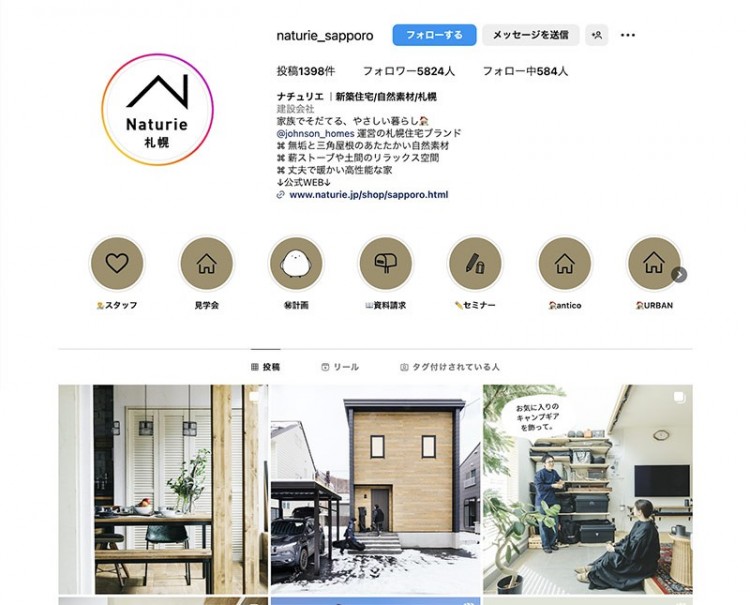

ナチュリエ

定期的にオープンハウスなどのルームツアーを、インスタライブで紹介しています。

インスタライブではユーザーの質問にリアルタイムで答えられるのが魅力です。

また、過去のストーリーズをカテゴリ別にハイライトにまとめ、ユーザーが知りたい情報をすぐに見つけられるよう工夫しています。

ハイライトはマークのデザインを統一し、アースカラーで住宅の雰囲気と合わせているのもポイントです。

工務店のインスタグラム活用にはホームページの整備も大切

SNSはホームページよりも一般の方に対して、工務店の活動を広く知ってもらう拡散力があります。

インスタグラムを通して、工務店のホームページに来てもらい、施工事例や会社概要、ブログを見てもらえることも多いです。

そのため、SNSからの集客を予約や成約につなげるには、ホームページの整備も大切ですよ!

どんなにインスタグラムが素敵でも、そこから訪れたホームページが魅力的でないと、見た人は離れていってしまうでしょう。

ホームページは、イベント来場予約などからの有効名簿の獲得と効率の良い営業活動に必要不可欠です。

しかし、イベントページは、自社で作成している企業が多く、作り込めないことが多々あります。

チラシがPDFの貼り付けなどでただベタ張りされていたり、来場するメリットが不明確、外観・内観イメージの画像がない、そもそもWEB予約ができるページになっていないというケースも。

こういった不便なページや、魅力が感じられないページでは、お客様の来場につながりません。

下記の3つの要素を盛り込むことで、各段に予約されやすいイベントページを作ることができます。

- イベント情報を端的に伝える、目をひくTOP画像

- 来場のメリットとイベントのイメージが想像しやすい画像

- だれにでもわかりやすい文章

3つの要素について、詳しく見ていきましょう。

1.イベント情報を端的に伝える、目をひくTOP画像

イベントページのTOP画面には、タイトルとイベント内容がわかる画像を入れましょう。

ファーストビュー(ページを開いて最初に見える部分)を魅力的にすることで、イベント内容を詳しく見てもらいやすくなります。

2.来場のメリットとイベントのイメージが想像しやすい画像

イベントページの内容は、来場することで知れること、体感できること、メリットを記載しましょう。

予約特典は、イベントに予約することで得られる一番わかりやすいメリットです。

簡単に予約件数を増やしたいのであれば、特典を豪華にするだけで効果が出ます。

ただし、特典が良すぎると、新築を検討していない方の来場が爆発的に増え、余計な対応に追われる可能性があります。

結果として、本気で新築を検討している方との商談機会を失うことにもつながりかねません。

特典はイベント内容に沿うもので、かつ、適切な金額にするよう心がけてください。

3.だれにでもわかりやすい文章

イベント内容について書く場合は、だれが読んでもわかる文章で書くことがポイントです。

発信する側の一方的な想いを長文で発信されても読みにくく、共感できなかったり専門的な知識がない一般ユーザーには理解できなかったりすることがあります。

※文章のチェックは、職場内ではなく、建築とは関係のない仕事をしているような知り合いに確認してもらうのがおすすめです。

意味がわかりにくい建築用語が使われていないか、会社内の人間だけがわかるような書き方になっていないかなどもチェックできますよ!

イベントページを作ったあとは、必ずスマートフォンで確認しましょう!

現在80%以上のユーザーはパソコンではなく、スマホでWEBを見ています。

工務店はインスタグラムを活用して集客につなげよう

工務店がインスタグラムで集客するには、「写真で建物の魅力を伝えることができる」「ユーザー数が多い」「20代〜30代の世代にアプローチできる」といったメリットがあります。

インスタグラムの活用で大事なのは次の3つです。

- 写真のクオリティと選び方

- プロフィールの作り方

- 投稿する文章とハッシュタグの付け方

特に重要なのが、写真のクオリティです。

魅力のある写真、モデルハウスにしっかりと家具や小物が飾っていると写真映えするので、グッと閲覧数やいいね数が増えます。

1枚だけではなく、おうちのさまざまな箇所を載せ、1投稿の情報量を豊かにし、じっくり何度も見てもらえる投稿にしましょう。

インスタグラムの集客では、WEBの整備も重要です。

インスタグラムを通して、会社のホームページに来てもらい、施工事例や会社概要、ブログを見てもらえるような導線づくりをしましょう。

インスタグラムで知ってもらった人をイベントや相談会の予約につなげるためにも、インスタグラムを見たユーザーが訪問するホームページの整備もしっかり行いましょう。

ジョンソンパートナーズでは、営業の方法や、WEB・チラシを使った効果的な集客手法を年間300棟以上住宅を手がける直営店と加盟店様で日々実践しています。

他にもたくさんの営業ノウハウ、ブランディング、経営戦略のノウハウがあります。

経営のヒントを知りたいという方は、ぜひ一度ジョンソンパートナーズへご相談ください。

住宅会社運営を行なっていく上で、企業毎のお悩みに寄り添ったサポートをお約束いたします。

加盟店様ごとに戦略を立てて、成功まで超密着サポートいたしますので、商品やサービスに関して興味を持たれましたら、お気軽に資料請求ください。