目次

2019年4月に施行された法改正により、時間外労働の上限規制が大企業から開始されました。建設業においては、開始までに5年間の猶予が与えられ、2024年4月から規制が適用されます。

本規制により、建設業における36協定の取り扱いにも変化が見られ、それぞれの会社で対応が必要です。

本記事では、建設業における36協定の取り扱いについて解説します。

その他、特別条項付き36協定や罰則なども説明しているため、規制への対応に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

2024年4月から建設業の時間外労働が上限規制される

政府による働き方改革の一環により、労働基準法改正が行われ、時間外労働の上限規制が法的拘束力を持つ形で規定されました。

過重労働は、健康確保や仕事と家庭の両立を困難とする要因です。

既に、大企業では2019年4月から始まっており、中小企業は2020年4月より規制を受けています。

建設業も例外ではありません。

ただし、建設業における時間外労働の上限規制は、建設業の特殊性から5年間の猶予が与えられています。

猶予期間がある理由は建設業の長時間労働の常態化

建設業に5年間の猶予期間が与えられた理由は、建設業において長時間労働が常態化・慢性化していることにあります。

建設業は、一般的な企業と比較して長時間労働の多い業種です。

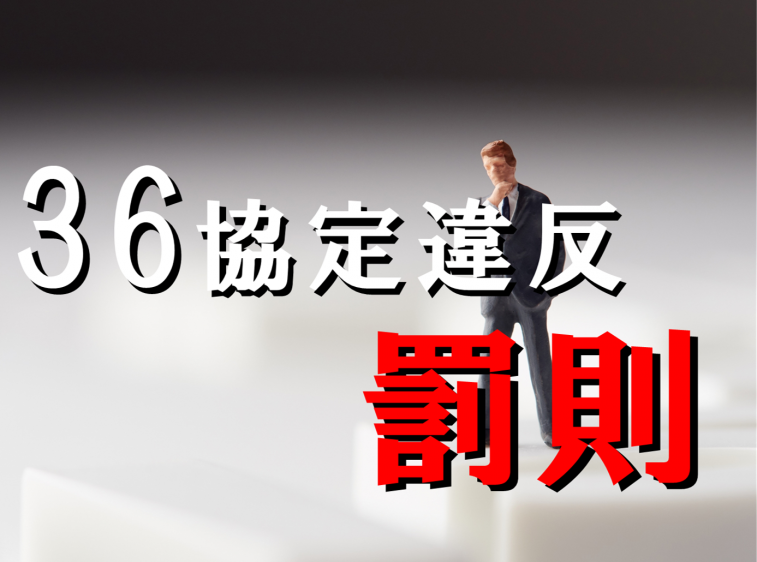

厚生労働省が公表している産業別の勤労統計調査では、以下のような数値が示されています。

出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和2年5月分結果速報」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0205p/dl/pdf2005p.pdf

上記の表を見ると、建設業における1ヶ月の総実労働時間は、調査した産業の平均と比較して約25時間多いことがわかります。

また、建設業の1ヶ月における出勤日数は18日と、調査産業の平均日数より約2日多く、その分休日も少ないと言えるでしょう。

政府はこのような状況を考慮し、建設業に猶予期間を与えています。

建設業界は、将来の規制に備え、業界における労働環境を変容させている状況です。

働き方改革における建設業と36協定の関係

これまで建設業は、上限規制の適用除外とされてきた業種です。

しかし働き方改革により、罰則付き上限規制が設けられたことに伴い、建設業についても時間外労働の上限規制が適用されます。

ここからは、労働基準法が定める労働時間を踏まえて、働き方改革に伴う36協定の変化を項目ごとにわかりやすく解説します。

時間外労働・休日労働をさせる場合は「36協定」の締結が必要

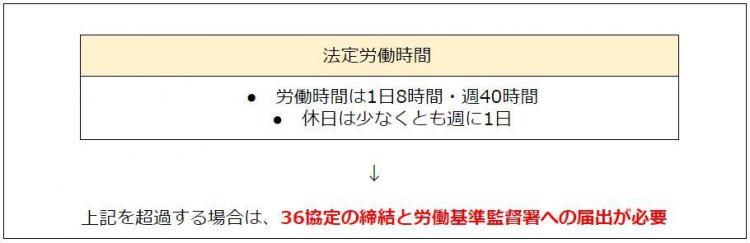

労働基準法では、法定労働時間と呼ばれる労働時間の上限が定められています。

法定労働時間の上限を超えて時間外労働・休日労働を実施するためには、労働者と36協定を結ぶことが必要条件です。

法定労働時間と36協定の関係を図示すると、以下のようになります。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説

労働基準法における労働時間の定め」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

36協定では、時間外労働の上限や行う業務の種類を決めることが必要です。

所轄労基署に必要な書類を提出することなく法定労働時間外の労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

原則の上限規制を守れない場合は「特別条項付き36協定」を結ぶ

36協定で締結できる時間外労働の上限は、月45時間・年360時間です。

原則として、この上限を超える時間外労働は認められていません。

ただし、「臨時的な特別な事情がある場合」に限り、特別条項付き36協定を結ぶことで、上限を超える時間外労働が可能です。

ただし、特別条項付き36協定においても、以下の制限が存在します。

特別条項における制限

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働・休日労働の合計が、2~6か月平均のすべてにおいて80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超える月は、年6か月まで

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説

改正内容(時間外労働の上限規制)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

もし、上記の制限を超えてしまった場合には、罰則が科せられるケースがあるため、覚えておきましょう。

36協定に違反すると罰則が科せられる場合がある

36協定に関する遵守事項に違反すると、罰則が科せられる場合があります。

36協定を締結せずに時間外労働・休日労働を労働者にさせた場合を解説します。

36協定を締結せずに時間外労働。休日労働をさせると...

労働基準法第32条違反 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説/Q&A」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

また、36協定を締結していたとしても、36協定で定めた時間数を超える場合には労働基準違反法となります。

そのほか、以下のようなケースでは時間数にかかわらず罰則が科せられるおそれがあるため、注意してください。

罰則が科せられるおそれのある違反例

- 月45時間を超える時間外労働を行った月数が、年8回あった

- 1ヶ月で時間外労働を60時間、休日労働を50時間、計110時間行った

前項で紹介したように、月45時間を超える月数は年6回までであり、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満です。

上表の違反例のように制限を超える時間外労働を実施すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる場合があります。

災害復旧・復興事業の場合は適用除外となる

2024年4月からは、これまで解説した上限規制が建設業へも適用されます。

ただし、建設業の災害復旧・復興事業に関しては、適用除外となる項目があります。

適用除外となる項目は、以下のとおりです。

災害復旧・復興事業で上限規制の適用除外となる項目

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均が80時間以内

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説

改正内容(時間外労働の上限規制)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

したがって、災害復旧・復興事業のために、時間外労働が60時間、休日労働が50時間の計110時間行ったとしても、労働基準法違反とはなりません。

ただし、時間外労働が年720時間以内という上限は、災害復旧・復興事業であっても適用範囲内です。

あくまで一時的な時間外労働の許容であり、長時間の時間外労働を行った月がある場合は、別の月で調整する必要があります。

36協定の変化によって建設業が対応すべきこと

政府による働き方改革を受け、36協定もまた変化しています。

2024年4月からの建設業における上限規制開始に向け、経営側・使用者側は対応していかなければなりません。

今回の法改正では、時間外労働の上限に加え、原則である月45時間を超える時間外労働は年6ヶ月に制限されます。

そのため、会社側は日々の労務・勤怠管理を厳密にしなければならず、残業を削減する努力が必要です。

しかし、実際に現場で行う作業は、以前と変わるわけではありません。

変わらない作業量を、限られた労働時間で処理するためには、自社の根幹業務に資源を集中させ、その他の業務を工務店業務のサポート・支援を行うサービスやツールを活用し、効率化する必要があります。

労働時間の上限規制に対応するためには、以下のことに留意して労働環境の整備をおこなう必要があります。

- 生産性の向上

- 人材の確保と定着

- 利益改善

以下、それぞれのポイントをお話していきます。

生産性の向上

生産性の向上とは、「いかに効率よく仕事をまわしていくか」と言い換えることが出来ます。

実現できれば、「効率UP→工期短縮→労働時間の短縮」に留まらず、→「完工平準化」→「資金回収の安定」→「経営の安定」へとつながっていきます。

そして「効率よく仕事をまわす」ためには『業務フローの構築・定着』を計ることが一番の近道です。

これまでベテラン社員の経験とさじ加減でやってきたことを文書化および数値化し全社で共有することで、目の前の物件・案件の進捗がひと目でわかり課題も見えてきます。

例えば営業部門であれば、いつまでに何棟受注しなければ赤字になる、そのためにはいつまでに何組集客しなければならないか、それには行動量やアクションはどれくらい必要なのか、といった具合です。

設計・工事部門であれば尚更やること・課題は明確になります。

また、新しいスタッフが入ったとしても業務フローが整っていれば、やるべきことが明確で働き甲斐にもつながり、人材教育の面でも有効です。

人材の確保と定着

上記の「業務フロー」も人材育成の方法のひとつですが、他にもやるべきことはあります。

まずは「給与体系」。

もちろん安易に高額な給料を支給する必要はなく、出した成果に比例する適正な金額で、かつ今後に期待の出来る給与体系である必要があります。

営業スタッフへ「出来高制(インセンティブ)」を適用するのもひとつの手ではありますが、その場合は「棟数」ではなく「利益」に応じたシステムとすべきです。

そうすることで利益確保を図るとともに「経営視点」を植え付けることにもつながります。

またインセンティブを採用するなら是非、設計や工事にも適用してください。

例えば営業への協力度合いや工期短縮への貢献度などを数値化して算出すれば可能です。

たとえ少額でもやる気が出ますし、組織の一体感にもつながります。

ところで、前述の「生産性向上」にも当てはまることですが、「人材育成・確保」の一番の妨げになっている要素は、ずばり「社長の仕事範囲」です。

社長自らが営業や設計、現場監督など得意分野を受け持つことでスタッフが育たなくなっている事例を多く見かけます。

仕事のマニュアル化(業務フロー)や社員の居場所(ポスト)を阻んでいるのが社長自身というケースです。

小さな会社だから仕方がない、というのは良くわかりますが、そのままでは一向に会社は成長せず、社員の高齢化も進む一方です。

現場の仕事はスタッフにすべて任せて、いわゆる「社長業」に専念し、業務フローの作成や人材の採用・育成に全力を注ぐべきと考えます。

利益確保

労働時間の上限規制への対応も含めて、新しいことに取組むには、当然ながら資金が必要です。

そのためにも1棟1棟の物件からしっかりと利益を確保しなければなりません。

それらもすべて上記の「業務フロー(マニュアル)」に則って運用すべきです。

「社長の独断」での大幅値引きなどはNGで、そういった場合のことも想定したマニュアルを作りましょう。

昨今はウッドショックや資材の高騰などで、いっそう利益確保は厳しくなっていますが、それは他社も同じこと。

昔と違って最近のお客様は、会社が利益を確保することに対しての理解は深まっていますので、恐れずに「適正価格」で販売してください。

しっかりと背景や理由を説明すれば大丈夫です。

また「言った、言わない」の連絡ミスで利益を落とすことがないよう、お客様と取り交わす書類などを充実させる必要もあります。

さらに言えば、「建ててみなければ工事原価がわからない」ような複雑な建物ではなく、間取りや部材がある程度決められているのであれば利益も確保しやすいはずです。

まとめ

働き方改革の方針を受け、2019年4月より時間外労働の上限規制が始まっています。

建設業は、業種の特殊性を考慮され、5年後の2024年4月まで猶予期間が与えられました。

今回の法改正により36協定も変化し、建設業を営む各会社では社員の残業時間の減少など、対応が迫られています。

ジョンソンパートナーズでは、実務支援や販促支援などのサービスを提供しています。

安定した経営の継続を目指したい方・住宅FC会社との加盟を検討している方は、ぜひ一度ジョンソンパートナーズの無料資料請求・お問合せ下さい。